目次

防災地理部の活動理念

地理学者ブローデルの「地中海」を手にとると、「まず初めに山地」という意外な文章で始まります。地形によってその運命を大きく左右された地中海を描いた物語は、人間の生活全般に対して、長くにわたって影響を与え続ける地域的・社会的な構造の学問「地理」の重要性を示唆しています。地理を学ぶことは、その地域に生きる上で必須であることは疑いの余地もない、しかし私たちは、自分たちが暮らしている地域のことをどれだけ知っているといえるでしょうか。

災害は忘れた頃にやってくる。長い時間、地域で暮らしていれば、災害に直面することもあるでしょう。災害が一度起きれば、地域の存続そのものが左右されることになります。危機に直面した地域で、わたしたちは、身の回りの暮らし、経済、文化の問題解決を迫られることになるでしょうか。そのとき、私たちは、何を頼りに、復興のための道筋を描けばいいでしょうか。「地域のよりよい理解」を下敷にした「災害復興への備え」を考えることが今求められています。

「防災地理部」では、地域で生きる私たち自身が、さまざまな世代の人々とともに、自ら地域を歩き、語りあい、問題を発見すること。さまざまな声に耳を傾け、懸命に考えること。そうして得られた地域のよりよい理解に基づいて、地図を囲んで線を引き、地域の復興と災害への備えを描くことに、みんなで取り組んでみたいと考えています。

こうした学びを独習で進めることは簡単ではありません。防災地理部では、東京大学工学部社会基盤学科の基礎プロジェクト1で、学部3年生が取り組んでいる演習資料を活用しながら、都市計画や防災・復興を専門とする大学生らともに学びを深めます。地域の地理の総合理解、地理的課題の抽出と災害シナリオの作成、事前復興計画の策定までを、複数の学校共同で行い、東京大学で12月に開催予定の復興デザイン会議で復興に携わる全国の人に向けて発信します。

災害からの地域復興は、どのような形をとるにせよ、そのいずれもが、空間の力を借りることなく、十分な力を発揮することは難しいでしょう。「防災地理部」では「地理」と「防災」の問題を、同時に現場で考えることを通じて、地域で生きる術を学んでいくための活動の場です。地域のみなさんと一緒に楽しく学んでいきましょう。なにとぞよろしくお願いいたします。

羽藤英二

全国中学生・高校生復興デザインコンペ(外部サイト)

2020年度に始動した防災地理部の活動の輪を広げていくため、全国から中学生・高校生による地域の事前復興プランを公募します。大学の教授、学生とコミュニケーションを取りながら、事前復興プランを作成し、復興デザイン会議で発表します。

演習資料

活動の進め方(詳細とポイント)

防災、事前復興とは何をすることでしょうか。何から考えればいいのでしょうか。

地域の方や家族への過去の災害に関するインタビュー、同級生へのアンケート、レイヤー分析や歴史史料調査など、復興と防災地理の学習の進め方を紹介します。

動画による復興学習

石巻がれき処理:

宮城県石巻市は東日本大震災で甚大な被害を受け、かつて北上川の水運で栄えた港町は一面の災害廃棄物に覆い尽くされました。終わりの見えないがれき処理業務の先頭に立ち、被災されたの作業員の方々とともに約3年にも及ぶ大事業を完了させた伊藤さんに、当時の様子と復興への思いを伺いました。

↓インタビュー動画はこちらから

復興学習アーカイブ取材協力:鹿島建設株式会社、一般社団法人 日本建設業連合会

過去の活動のまとめ

防災地理部2022:

2022年度の防災地理部の活動概要と成果物です。

防災地理部2021:

2021年度の防災地理部の活動概要と成果物です。

日程

| 日 | 形式 | 内容 | 参加校 |

|---|---|---|---|

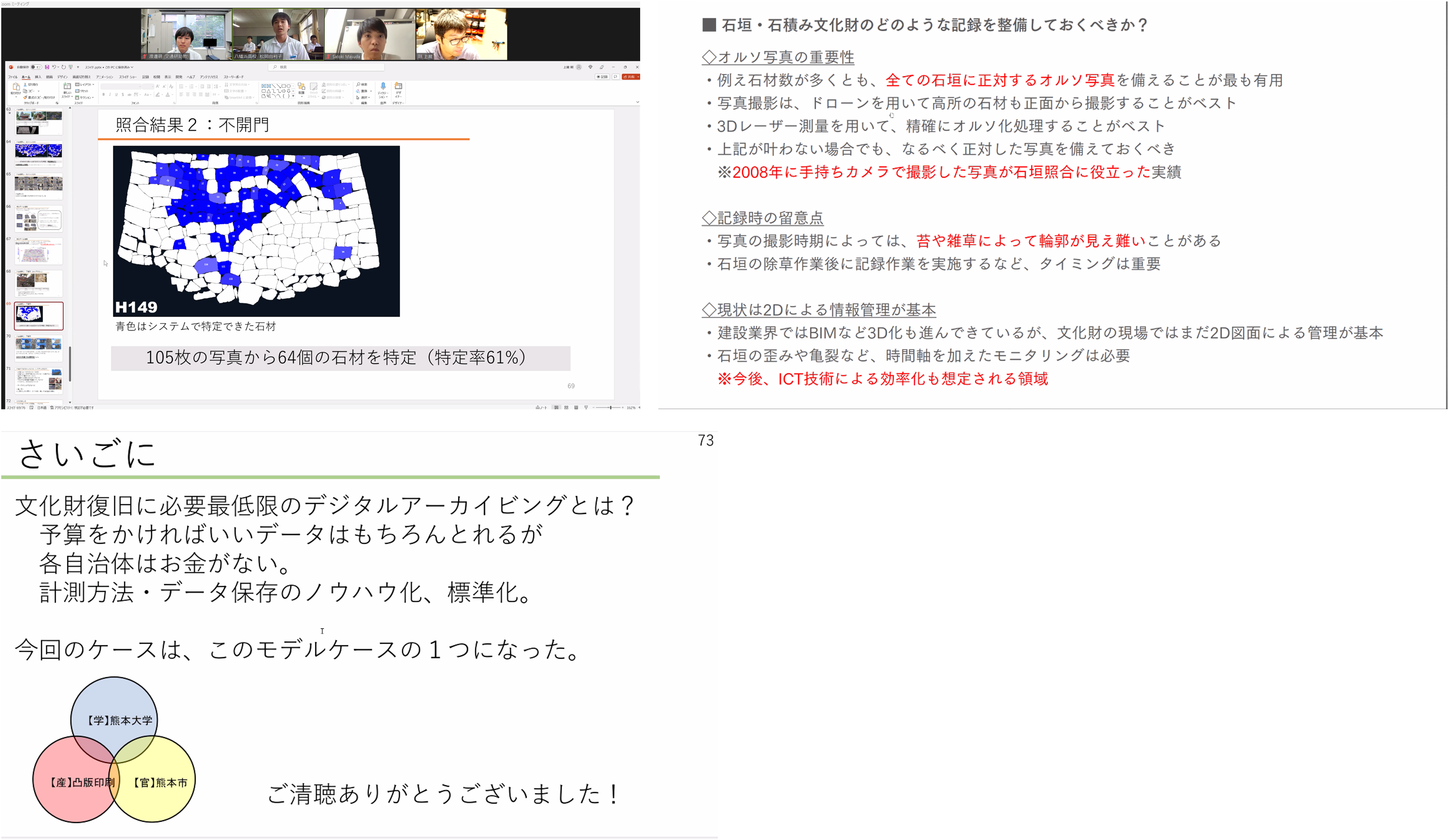

| 6/8(木) | 熊本城復旧ヒアリング | AIを用いて熊本城の石垣復旧に取り組む 熊本大学の上瀧剛先生へのヒアリング | 八幡浜高校 |

| 7/25(火)-28(金) | 東北復興視察 | 東日本大震災の被災地の復興を見学 | 宇和島東高校 南宇和高校 |

| 8/31(木) | 初回授業 | ガイダンスと敷地の議論 調査手法の紹介 高校での活動の報告 | 八幡浜高校 |

| 9/15(金) | 初回授業 | ガイダンスと敷地の議論 調査手法の紹介 高校での活動の報告 | 宇和島東高校、浜松工業高校、南宇和高校 |

| 9/21(木)-22(金) | 熊本復興視察 | 熊本地震の被災地の復興を見学 | 八幡浜高校 |

| 10/27(金) | 第二回授業 | 提案・活動のエスキス | 八幡浜高校 |

| 10/31(火) | 第二回授業 | 提案・活動のエスキス | 宇和島東高校、浜松工業高校、南宇和高校 |

| 11/24(金) | 第三回授業 | 提案・活動のエスキス | 八幡浜高校、宇和島東高校、大阪教育大学附属高校天王寺校舎 |

| 12/5(火) | 第三回授業 | 提案・活動のエスキス | 浜松工業高校 |

| 12/10(日) | 復興デザイン会議 第5回全国大会 | 最終発表 | 宇和島東高校、大阪教育大学附属高校天王寺校舎、なみえ創成中学校、浜松工業高校、南宇和高校、八幡浜高校 |

活動報告

熊本城復旧ヒアリング

Computer Visionを使って熊本城の石垣修復に取り組む熊本大学の上瀧剛先生からお話を伺い、八幡浜の石垣や文化財の事前復興のためできることを議論しました。 八幡浜高校では、八幡浜市の段々畑の石垣といった文化財を被災後に早急に復旧し、「心の復興」を達成するために、デジタル技術の活用を考えています。 上瀧先生は、熊本地震後に崩落した熊本城の石垣の元々の所在地をAI技術を使って特定する技術を開発し、人手で数ヶ月かかった石材の照合作業を2時間に短縮しました。 熊本城では、被災前に民間企業がデジタルアーカイブ作成用に撮影した石垣の写真がたまたま存在し、被災前の写真と崩落石材を照合することができました。 高校生との議論では、文化財をさまざまな角度・場所から撮影したデータを残しておくことにより、被災後の復旧作業が円滑に進む、とアドバイスをいただきました。

東北復興視察

宇和島東高校と南宇和高校とともに東日本大震災の被災地を巡り、防災と復興に関してうまくいったことと課題を学び、事前復興への教訓を議論しました。 仙台市荒浜、女川町、石巻市雄勝町、旧大川小学校、石巻市北上町、気仙沼市、陸前高田市、南三陸町志津川地区への訪問では、各地域で異なる復興の形と防災の教訓を学びました。 東北で学んだことを地域に持ち帰り、周りの人に伝え続けます。 視察の詳細はこちら

初回授業

8月31日参加校: 八幡浜高校

9月15日参加校: 宇和島東高校、浜松工業高校、南宇和高校

八幡浜高校では、文化財保護・デジタル活用班、南海トラフ地震防災班に分かれてそれぞれの視点で事前復興を考えています。 文化財保護・デジタル活用班は、八幡浜のまちや文化財のデジタルアーカイブを作ろうとしています。 今後は、身近な人に話を聞いて、何をアーカイブしておくかから、具体的な方法まで考えていきます。 南海トラフ地震防災班では、地震発生後の避難時の、火災発生や道路閉塞など想定外のリスクを考えることで、避難経路を再検討しています。 阪神淡路大震災や東日本大震災から学ぶことの重要性や、地域の方への伝え方について工夫を深めていきます。

宇和島東高校は、東日本大震災の被災地視察での学びを踏まえて、コンクリートに関する研究活動を防災につなげることを目指しています。 コンクリート素材に関する議論と防災計画の議論とが協調するためにどういった視点が大事かについて議論しました。 また、保育園から高校までの6校で避難訓練を行う予定で、その際に注意すべきことについても議論しました。

浜松工業高校は、「浜松市の事前復興計画を私たちが提案する」ことを目標として活動しています。 地域の全体像の分析、災害の分析、市民アンケートの分析から、災害前後のコミュニティ形成と維持が重要であると考えています。 復興とコミュニティについて過去の問題や建築・都市計画的提案をまとめて、被災後の人口流出防止と共助に資する計画を住民や市に提案したいと考えています。

南宇和高校は、東日本大震災の被災地視察で学んだことを防災班として住民の方に発表します。 また、地域のコミュニティスペースで愛南町の防災や事前復興について共有する場をつくることを考えています。 要点だけをうまく伝えるにはどうすればよいか、普段から常に防災や事前復興について考えているわけではない住民の方にうまく伝えるにはどうすればいいか、などについて議論をしました。

熊本復興視察

八幡浜高校とともに、熊本地震からの復興を見学しました。 東京大学助教・渡邉萌さんから、熊本城と益城町の復興を現地を歩きながらレクチャーしていただき、復興のポイントや自分たちの活動に活かせる点を学びました。

1日目は、熊本城の石垣の復旧現場を見学しました。 6月に熊本大学・上瀧先生からお話を伺った熊本城の石垣の復旧について、現地で実際に見ることができました。 当時の被害と現在の復旧現場を今までにない視点で見せてくれる空中回廊は、復興時の工夫の一つとして、文化財の事前復興の参考になりました。 熊本城内の地域展示では、熊本市や熊本城の歴史を学び、熊本城が地域のシンボルであることを実感し、八幡浜にとっての熊本城のようなものを考えるきっかけになりました。

2日目は、益城町の復興まちづくりセンターにじいろを訪問しました。 復興まちづくりセンターにじいろは、2022年4月に開所し、熊本地震における益城町の被害と復旧・復興の展示 (記憶のプロムナード)を見学できます。 熊本地震の発生から、避難所、仮設住宅、住宅の確保、復興と時系列に沿って復興の過程を学部ことができました。 ハコモノを作って終わりではなく、夜市やまちづくりワークショップ、雑談の場としての機能など、地域の人にどのように使われるかを意識した活動がなされており、地域の人の声を聞きながら復興を進めていることがわかりました。

第二回授業

10月27日参加校: 八幡浜高校

10月31日参加校: 宇和島東高校、浜松工業高校、南宇和高校

八幡浜高校文化財保護・デジタル活用班は、熊本研修を踏まえて、八幡浜の事前復興に活用できる視点を議論しました。 文化財の視点からは、熊本市民にとっての熊本城にあたる心のよりどころについて、八幡浜市民に発信し話し合うことが重要であると考えています。 デジタルの視点からは、経験したことのないことを経験できるデジタルの強みや、LINE Worksを用いた机上訓練について議論しました。 南海トラフ地震防災班では、現地調査に基づく避難経路の危険度を、住民や行政の方にどのように伝えるのがいいか、それによりどう地域の防災に貢献できるかを考えます。

宇和島東高校は、東北研修の学びを、事前復興イベントや研究発表で多くの人に伝えています。 また、復興期に不足するコンクリートの地産地消を目指して、牡蠣殻コンクリートの研究を進めています。 建設用川砂の不足、炭素固定など社会課題に資する有用な技術を開発することを目指しています。 1年生の活動も始まり、これからが楽しみです。

浜松工業高校は、事前復興とSDGsの観点で、持続可能な地域づくりを考えています。 災害の履歴や土地の特徴を丁寧に調べ、災害という敵の特性と自分の地域の弱点を読み解きました。 浜松市中区を防災拠点として位置付け、衰退する商店街の再興と防災を、布の循環プログラムやリノベ建築によって実現することを目指しています。

南宇和高校は、地元愛南町での防潮堤建設現場を見学しました。 東北視察と愛南町の防潮堤で、規模や思想の違いがあることを学びました。 自分たちが東北と愛南町で感じたことを自分たちの言葉で伝えること、東北の防潮堤の好事例を愛南町に活用するアイデア、高校生や地元の人でもっと防潮堤の高さやデザインについて話し合うことの必要性、などについて議論しました。 高校生の声を積極的に発信し、愛南町で動き出そうとしている事前復興計画に貢献することを目標にしています。

第三回授業

11月24日参加校: 宇和島東高校、大阪教育大学附属高校天王寺校舎、八幡浜高校

12月5日参加校: 浜松工業高校

最終発表

12月10日に横浜市立大学で開催された復興デザイン会議において、「次世代が描く地域復興:中高生による復興・事前復興の取り組み」の題で、活動発表を行いました。 宇和島東高校、大阪教育大学附属高校天王寺校舎、なみえ創成中学校、浜松工業高校、八幡浜高校2テーム(文化財保護・ハザードマップ)から事前復興プランの提案を行い、専門家の方からコメントをいただきました。 詳しくはこちら

お問合せ

活動・コンペへの参加希望、その他お問合せがありましたら、お気軽に以下のメールにご連絡ください。

masuda[at]bin.t.u-tokyo.ac.jp (防災地理部担当: 増田慧樹)

(atを@に変換)