2016年の研究座談会

空間を設計するために

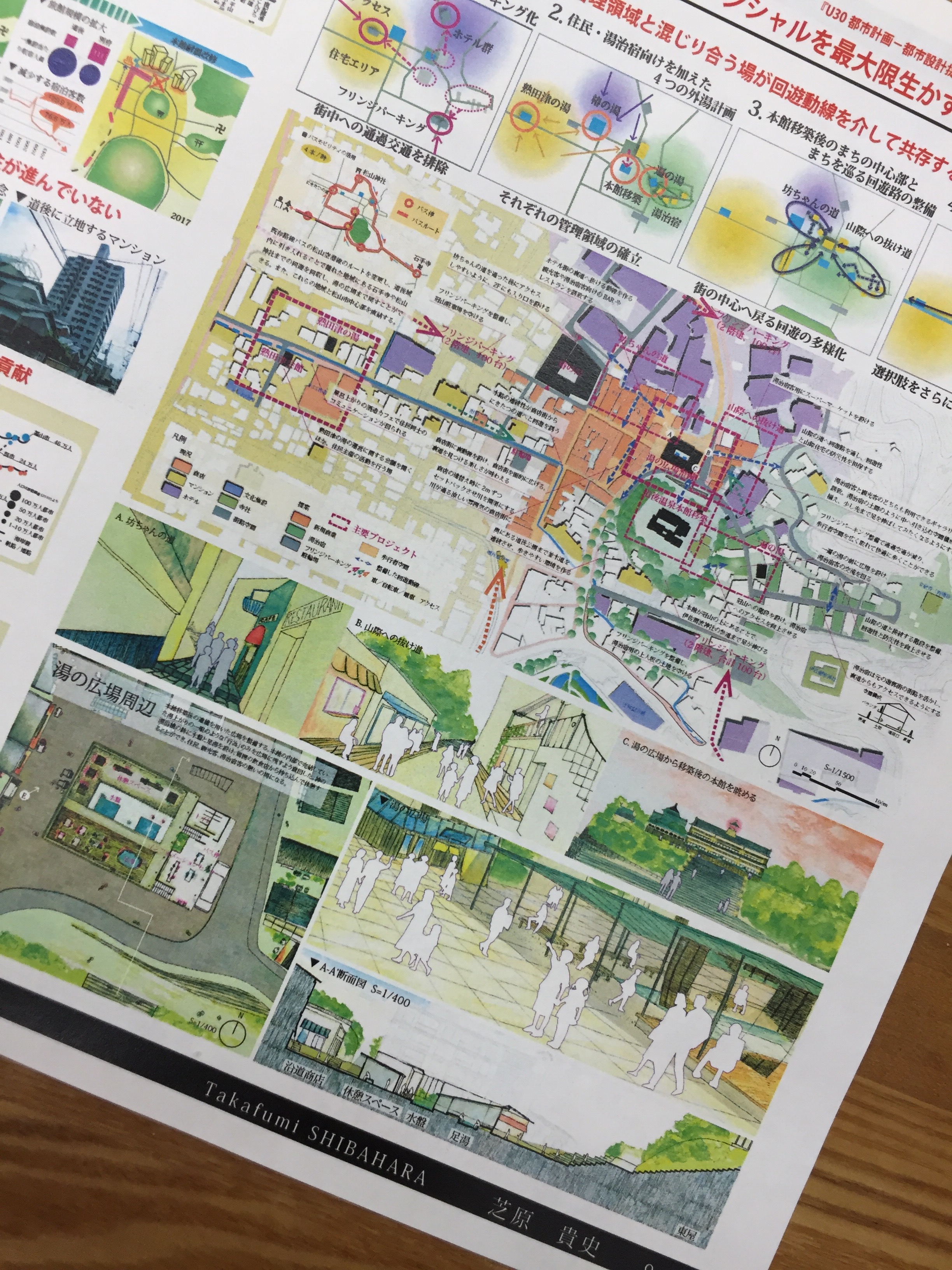

芝原貴史(M2)

▲ 欧州調査で先生と休憩中.

▲ 欧州調査で先生と休憩中.

羽藤:修了したね。ごくろうさん。設計どうでしたか。

芝原:修士設計は、東京の八丁堀-京橋地区の都市のネットワーク計画と地下鉄

駅の空間計画をたてたんですけど、その前に道後でネットワーク解析をつかって、

歴史的な街路の使われ方を研究しました。その後、ロンバルディア平野でも同様

の手法を広域レベルで展開して、歴史的な分析手法を用いて、空間計画の位置づ

けを行い、最後に地下鉄駅の設計をしました。

羽藤:ポイントは?

芝原:人の流れからデザインするというのが、卒業設計から考えていたことで、

大きなコアをドンと考えるではなく、銀座から人が流れてきて、近所の人も流れ

てくる、コアの縦動線の配置の中で複数用意して、平面動線の間にオープンスペー

スを設けて引き込んだ上で、駅ビルを配置したのがポイントだと思います。

羽藤:コアとオープンスペースと駅という3つパラメータを操作して設計したわ

けだよね。

芝原:コアに向かって歩いていくとき、その隣にオープンスペースがあて、活動

している人々がだんだん見えてくる。一方で強制的に地下鉄駅を利用するために

先にどんどん移動せざるを得ない人もいる。そういう中で移動中に見える景と動

線そのものが、オープンスペースの配置や接続ポイントを操作することで変わっ

てくる。そこがすごくおもしろかった。

羽藤:社会基盤を現実に操作することはとても難しい。駅の設計や計画に関わる

と、空間計画の根拠を立てることが重要だと思います。

芝原:最初に、道後温泉コンペにみんなで取り組んだとき、敷地は決められてい

て、どうしようかと考えました。広域研の福田くんや建築の森本さんと議論して、

地域を読むことを重視して取り組んだんだけど、その経験が修士設計では生きた

気がします。修士設計の造形は柴田さんとスタディしながら決めていった。ネッ

トワーク解析を使って計画学春大会にむけて形成史を調べていったんだけど、数

値を出してみると、これという感じで、数値が設計の与条件となる。歴史も同じ

です。作る側はそうしてできた理由や根拠をうけてやるというイメージを持ちま

した。

▲ 先生と大山さんも徹夜でHELPに参加しました.

羽藤:最後に取り組んだ修士設計は何でもありですよね、空想設計だから.むし

ろ研究室の現実のプロジェクトで空間計画や設計にかかわったわけだけど,ギャ

ップはありましたか?

芝原:最初は神戸の鯉川筋の街路空間の再配分に取り組みました。地元の商店街

や市役所の皆さんと一緒に神戸元町駅の商店街と旧居留地の間の空間を回遊拠点

にするというプロジェクトに取り組みました。プローブパーソンデータを使って

分析すると、駅の位置に制約されて回遊が海に向けて伸びていないことがわかっ

た。分析で根拠付けを行い、クルマのための道路空間を滞留空間に更新するため

に、歩道を海に向けて広げるという空間提案を行いました。2014年の11月に社会

実験をして、街路空間の再配分した模型を実際に街中で展示して、実験中町を歩

いている人に話を聞いてみたのですが、阪神淡路の経験をしている人もいて、街

路空間の改変は防災にもいいという話が聴けて、勉強になりました。

羽藤:道後はどうでしたか。

芝原:その後、道後温泉のU30のコンペに取り組んで、上位表彰チームを中心に、

14年9月から早稲田と社会人チーム2チームと一緒に道後温泉の活性化基本計画

の立案に取り組みました。椿の湯の街路計画は15年迄取り組んで、市役所やコン

サルタントの皆さんと敷石のサイズや、ボラードのデザイン、照明の配置、道路

勾配などについても相談しなが検討を行い、図面に落としこみました。最後は官

民境界を決定し歩道と車道の区分を突っ込んで議論したことで、結局当初案が現

在の道路境界に近づいていくなど、道路設計の制約条件が厳しいことが身にしみ

てわかりました(笑)。

羽藤:街路以外の設計は?

芝原:椿の湯前面の駐輪場の基本設計を、15年6月からはじめて、松山市の山下

さんと地域デザイン研究室の後輩の伊奈さんと一緒に、駐輪場の上に滞留スペー

スをとって、駐輪台数を150台くらいに設定して今も設計に取り組んでいます。

建設費がだいたい1500万で、坪単位で建設費を落としていく必要があったので、

製品カタログから、駐輪のスペースのあり方を削ぎ落として詰めていくわけです。

二階迄の動線処理も含めてプランをまとめました。またこうしたプランと連携し

て、商店街の三好さんたちと一緒に商店街の舗装計画に取り組み、街区の空間計

画の提案も行いました。

羽藤:空間解析から基本構想、基本計画、基本設計と、実施設計の調整まで関わ

ったわけだけど.

芝原:もともと空間計画のコンセプトを上流側の分析でたてて、向こうから戻っ

てくるものを見ると、コンセプトが削られるみたいなことが起こるわけじゃない

ですか。たとえば椿の湯の広場と回廊の段差の細かな勾配はコンセプトとかかわっ

ていますが、実施設計で500mmレベル差を設けて、広場はフラットにというコン

セプトだった。ところが実施設計終えてみると、広場と回廊のレベル差はいろい

ろあって300mmになってる。元々のコンセプトは、濡れ縁のような形を考えてい

るわけです。薬師寺の場合でレベル差は700mmあります。座りたい人は座れる

空間になっているということです。少し腰をかけるなら段差は寧ろあったほうが

いい。バリアフリーは確かにわかるんだけど、広場の意味合いを考えたとき、施

工まで考えて出てくる寸法の理屈や利得と、コンセプトがせめぎあわさって形が

変わってくるのだと感じました。とても面白かったです。

羽藤:研究は?

芝原:研究は最初、鯉川筋の街路空間のプロジェクトやっていたので、神戸で出

来ないかということだったんだけど、あまり手が動かなくてどうしようかと思っ

たときに、道後のプロジェクトが進み始めて研究対象敷地にして取り組みました。

歴史的な街だということもあって旧い史料が残っていて取り組みやすかったです

ね。外湯資源が少ないという制約や、鉄道が入ってきて町の構造が変わったとい

うこともあって、大谷先生が「都市空間のデザイン」で述べられている「組織」、

「組成」、「構造」を道後で定義し、道路などのインフラという構造が、遊郭の

ような組成を発展させ、遍路道から脇の界隈という組織をすっかり覆っているこ

とを整理した。外湯ができて、源泉が開発された。史料から整理すると、構造が

まず都市に挿入されて、建築組成が応答するわけですが、その逆に建築=道後温

泉本館ができることで、鉄道というインフラが入ってくるといった逆の動きもあ

ることがわかった。

▲ 先生と大山さんも徹夜でHELPに参加しました.

羽藤:最後に取り組んだ修士設計は何でもありですよね、空想設計だから.むし

ろ研究室の現実のプロジェクトで空間計画や設計にかかわったわけだけど,ギャ

ップはありましたか?

芝原:最初は神戸の鯉川筋の街路空間の再配分に取り組みました。地元の商店街

や市役所の皆さんと一緒に神戸元町駅の商店街と旧居留地の間の空間を回遊拠点

にするというプロジェクトに取り組みました。プローブパーソンデータを使って

分析すると、駅の位置に制約されて回遊が海に向けて伸びていないことがわかっ

た。分析で根拠付けを行い、クルマのための道路空間を滞留空間に更新するため

に、歩道を海に向けて広げるという空間提案を行いました。2014年の11月に社会

実験をして、街路空間の再配分した模型を実際に街中で展示して、実験中町を歩

いている人に話を聞いてみたのですが、阪神淡路の経験をしている人もいて、街

路空間の改変は防災にもいいという話が聴けて、勉強になりました。

羽藤:道後はどうでしたか。

芝原:その後、道後温泉のU30のコンペに取り組んで、上位表彰チームを中心に、

14年9月から早稲田と社会人チーム2チームと一緒に道後温泉の活性化基本計画

の立案に取り組みました。椿の湯の街路計画は15年迄取り組んで、市役所やコン

サルタントの皆さんと敷石のサイズや、ボラードのデザイン、照明の配置、道路

勾配などについても相談しなが検討を行い、図面に落としこみました。最後は官

民境界を決定し歩道と車道の区分を突っ込んで議論したことで、結局当初案が現

在の道路境界に近づいていくなど、道路設計の制約条件が厳しいことが身にしみ

てわかりました(笑)。

羽藤:街路以外の設計は?

芝原:椿の湯前面の駐輪場の基本設計を、15年6月からはじめて、松山市の山下

さんと地域デザイン研究室の後輩の伊奈さんと一緒に、駐輪場の上に滞留スペー

スをとって、駐輪台数を150台くらいに設定して今も設計に取り組んでいます。

建設費がだいたい1500万で、坪単位で建設費を落としていく必要があったので、

製品カタログから、駐輪のスペースのあり方を削ぎ落として詰めていくわけです。

二階迄の動線処理も含めてプランをまとめました。またこうしたプランと連携し

て、商店街の三好さんたちと一緒に商店街の舗装計画に取り組み、街区の空間計

画の提案も行いました。

羽藤:空間解析から基本構想、基本計画、基本設計と、実施設計の調整まで関わ

ったわけだけど.

芝原:もともと空間計画のコンセプトを上流側の分析でたてて、向こうから戻っ

てくるものを見ると、コンセプトが削られるみたいなことが起こるわけじゃない

ですか。たとえば椿の湯の広場と回廊の段差の細かな勾配はコンセプトとかかわっ

ていますが、実施設計で500mmレベル差を設けて、広場はフラットにというコン

セプトだった。ところが実施設計終えてみると、広場と回廊のレベル差はいろい

ろあって300mmになってる。元々のコンセプトは、濡れ縁のような形を考えてい

るわけです。薬師寺の場合でレベル差は700mmあります。座りたい人は座れる

空間になっているということです。少し腰をかけるなら段差は寧ろあったほうが

いい。バリアフリーは確かにわかるんだけど、広場の意味合いを考えたとき、施

工まで考えて出てくる寸法の理屈や利得と、コンセプトがせめぎあわさって形が

変わってくるのだと感じました。とても面白かったです。

羽藤:研究は?

芝原:研究は最初、鯉川筋の街路空間のプロジェクトやっていたので、神戸で出

来ないかということだったんだけど、あまり手が動かなくてどうしようかと思っ

たときに、道後のプロジェクトが進み始めて研究対象敷地にして取り組みました。

歴史的な街だということもあって旧い史料が残っていて取り組みやすかったです

ね。外湯資源が少ないという制約や、鉄道が入ってきて町の構造が変わったとい

うこともあって、大谷先生が「都市空間のデザイン」で述べられている「組織」、

「組成」、「構造」を道後で定義し、道路などのインフラという構造が、遊郭の

ような組成を発展させ、遍路道から脇の界隈という組織をすっかり覆っているこ

とを整理した。外湯ができて、源泉が開発された。史料から整理すると、構造が

まず都市に挿入されて、建築組成が応答するわけですが、その逆に建築=道後温

泉本館ができることで、鉄道というインフラが入ってくるといった逆の動きもあ

ることがわかった。

▲ 計画学のデザインコンペで優秀賞を頂きました.

羽藤:都市形成史は面白いな。

芝原:都市組織の変遷は、ネットワーク解析をつかって分析しました。1935、57、

71、91、2013年の5時点を対象に、建築用途毎に分類してボロノイ分割してネッ

トワーク解析を行い、媒介中心性をリンクベースで計算することを試みました。

道後温泉商店街と日用品店やみやげ物屋が混在していたのが、源泉開発と鉄道延

伸によって、観光客動線と住民動線が分離されてしまった。ネットワーク解析で

そうしたことを明らかにしました。組成、組織、構造の関係を研究ではずっと考

えました。

羽藤:欧州調査はどうでしたか。

芝原:欧州調査は研究室で定期的に行っていたから、先生も僕も行こう、行こう、

といっていって、M2までいけなかったんですが、最後の2015年の夏に柴田さんと

2人でいくことが出来ました。敷地条件として、広域ネットワークにおける地域

と地域の関係と、都市の中の空間の変化の関係を同時に読み解けるところを見に

行くということになった。最初はパリだった。だけど外の空間が豊かな都市にい

こうということで、イタリアのロンバルディア平野を見に行くことになった。

羽藤:ロンバルディア平野は、水の飼いならしが、社会の在り方と都市システム

そのものを根本から変えてしまった土地で面白いと思ったんだよな。

芝原:ボローニャ、ドッツア、ブリジッゲラ、レッジオエミリア、そこからフェ

ラーラ、ベネチア見に行って、計画学秋大会で、ボローニャの都市形成史とロン

バルディア平野の地域構造の変化を読み解くということで投稿した。十字軍遠征

にはじまった貨幣経済が導入された、鉄道が入ってきて、アペニンをこえて、ロー

マまで鉄道がつながったことで、内部構造が改変されていく。ポルティコにつな

がった建築が生まれたことで、港湾、駅、歴史的中心の間の歩行空間ネットワー

クが形成されていく、更新時期はもちろん違うんだけども、そうした都市形成過

程について発表しました。

▲ 計画学のデザインコンペで優秀賞を頂きました.

羽藤:都市形成史は面白いな。

芝原:都市組織の変遷は、ネットワーク解析をつかって分析しました。1935、57、

71、91、2013年の5時点を対象に、建築用途毎に分類してボロノイ分割してネッ

トワーク解析を行い、媒介中心性をリンクベースで計算することを試みました。

道後温泉商店街と日用品店やみやげ物屋が混在していたのが、源泉開発と鉄道延

伸によって、観光客動線と住民動線が分離されてしまった。ネットワーク解析で

そうしたことを明らかにしました。組成、組織、構造の関係を研究ではずっと考

えました。

羽藤:欧州調査はどうでしたか。

芝原:欧州調査は研究室で定期的に行っていたから、先生も僕も行こう、行こう、

といっていって、M2までいけなかったんですが、最後の2015年の夏に柴田さんと

2人でいくことが出来ました。敷地条件として、広域ネットワークにおける地域

と地域の関係と、都市の中の空間の変化の関係を同時に読み解けるところを見に

行くということになった。最初はパリだった。だけど外の空間が豊かな都市にい

こうということで、イタリアのロンバルディア平野を見に行くことになった。

羽藤:ロンバルディア平野は、水の飼いならしが、社会の在り方と都市システム

そのものを根本から変えてしまった土地で面白いと思ったんだよな。

芝原:ボローニャ、ドッツア、ブリジッゲラ、レッジオエミリア、そこからフェ

ラーラ、ベネチア見に行って、計画学秋大会で、ボローニャの都市形成史とロン

バルディア平野の地域構造の変化を読み解くということで投稿した。十字軍遠征

にはじまった貨幣経済が導入された、鉄道が入ってきて、アペニンをこえて、ロー

マまで鉄道がつながったことで、内部構造が改変されていく。ポルティコにつな

がった建築が生まれたことで、港湾、駅、歴史的中心の間の歩行空間ネットワー

クが形成されていく、更新時期はもちろん違うんだけども、そうした都市形成過

程について発表しました。

▲ 欧州調査ではロンバルディア平野を歩いて,兎に角沢山の広場を測りました.

羽藤:東京2050はどうでしたか。

芝原:東京2050は、藝大展示を2週間くらい学校に泊まって取り組みました。実

物模型をつくって、ディテールにこだわって、建築的にどう吊るすか、どう施工

するかまで考えてやった。大きな模型展示だったので、建築的に、施工、運搬ま

で考えてやったし、内容もじっくり議論して考えた。他の展示に比べてエネルギー

が出ていて、やりたいことが表現できた。表現もこだわって、やってよかった(笑)。

羽藤:学会は?設計と研究両方は大変だっただろ.

芝原:学会発表は、発表自体は苦手なんですが、それでもずっと考えました。都

市計画学会と秋大会は兎に角ずっと考えていたので、そこで一段深く理解できた

のかなと思うところがあった。それと、理解できたいう内容をもうひとつまとめ

て話さないといけないというところが研究にはあって、そこまではわかった。

羽藤:研究室の印象はどですか。

芝原:学部5年生だったとき(笑)、モデルとかぜんぜんわかんなかったんです

よね。テーマが兎に角研究室内でぜんぜん違うのが印象に残っています。なのに、

他の人のテーマにコメントができるのがすごいと思った。それが印象に残ってい

る。ただ以前は2段階最適でどう自分の問題が書けるか黒板に書いてみろみたい

なことを先生が言って、みんなで同時に書くみたいなことをやってた。枠組みレ

ベルをどう考える、どう書けるみたいなことをみんな一緒にやっていた。今は一

人ひとりがバラバラで先鋭化してきているイメージがあります。

羽藤:研究室にきたきっかけは?

芝原:きっかけは、卒業設計を出口研でやって、そのときに建築設計を知らない

といけないと思った。設計が好きだったんだけど、建築設計をできないとやっぱ

りいけないと感じたんです。とすると一級建築士の受験資格をとらないといけな

い。本郷にいないといけないとなった。卒業設計とオムニバス演習で陸前高田を

やったとき、先生にみてもらって、それで学部5年目からこっちに来るようになっ

た。デザ研もあったんだけど、羽藤研の方が僕にはあってると思った。大きな研

究室もいろんな先生に指導受けるのもいいんだけど、プロジェクトがなんとく合

わない気もして、大山さんもいて、デザインしている人がいるからこっちにして,

3年いました.

羽藤:あちこち行ったな。

芝原:陸前高田、神戸、道後、周南、島根、出雲、石見、益田、萩はよかったで

すね。あとは欧州調査にやっぱり山陰。空間的にはジアコーモ広場ですかね。

羽藤:広場オブ広場だな(笑)。

芝原:広場を欧州調査や研究室の調査旅行で沢山みたのは本当によかったです。

設計にもつながった気がします.

▲ 欧州調査ではロンバルディア平野を歩いて,兎に角沢山の広場を測りました.

羽藤:東京2050はどうでしたか。

芝原:東京2050は、藝大展示を2週間くらい学校に泊まって取り組みました。実

物模型をつくって、ディテールにこだわって、建築的にどう吊るすか、どう施工

するかまで考えてやった。大きな模型展示だったので、建築的に、施工、運搬ま

で考えてやったし、内容もじっくり議論して考えた。他の展示に比べてエネルギー

が出ていて、やりたいことが表現できた。表現もこだわって、やってよかった(笑)。

羽藤:学会は?設計と研究両方は大変だっただろ.

芝原:学会発表は、発表自体は苦手なんですが、それでもずっと考えました。都

市計画学会と秋大会は兎に角ずっと考えていたので、そこで一段深く理解できた

のかなと思うところがあった。それと、理解できたいう内容をもうひとつまとめ

て話さないといけないというところが研究にはあって、そこまではわかった。

羽藤:研究室の印象はどですか。

芝原:学部5年生だったとき(笑)、モデルとかぜんぜんわかんなかったんです

よね。テーマが兎に角研究室内でぜんぜん違うのが印象に残っています。なのに、

他の人のテーマにコメントができるのがすごいと思った。それが印象に残ってい

る。ただ以前は2段階最適でどう自分の問題が書けるか黒板に書いてみろみたい

なことを先生が言って、みんなで同時に書くみたいなことをやってた。枠組みレ

ベルをどう考える、どう書けるみたいなことをみんな一緒にやっていた。今は一

人ひとりがバラバラで先鋭化してきているイメージがあります。

羽藤:研究室にきたきっかけは?

芝原:きっかけは、卒業設計を出口研でやって、そのときに建築設計を知らない

といけないと思った。設計が好きだったんだけど、建築設計をできないとやっぱ

りいけないと感じたんです。とすると一級建築士の受験資格をとらないといけな

い。本郷にいないといけないとなった。卒業設計とオムニバス演習で陸前高田を

やったとき、先生にみてもらって、それで学部5年目からこっちに来るようになっ

た。デザ研もあったんだけど、羽藤研の方が僕にはあってると思った。大きな研

究室もいろんな先生に指導受けるのもいいんだけど、プロジェクトがなんとく合

わない気もして、大山さんもいて、デザインしている人がいるからこっちにして,

3年いました.

羽藤:あちこち行ったな。

芝原:陸前高田、神戸、道後、周南、島根、出雲、石見、益田、萩はよかったで

すね。あとは欧州調査にやっぱり山陰。空間的にはジアコーモ広場ですかね。

羽藤:広場オブ広場だな(笑)。

芝原:広場を欧州調査や研究室の調査旅行で沢山みたのは本当によかったです。

設計にもつながった気がします.

▲ ジアコーモ広場がよかったです.

羽藤:4月からは?

芝原:4月からは、建築設計事務所にいくことになりました。去年の2月は就職活

動をして組織設計に行きたいと思っていて、当時は都市スケールの開発事業と建

築設計どっちもできるところを探すと組織設計という感じでした。修士設計をやっ

ていて、設計するものが何に影響をあたえるのか、公共性が重要と思うようにな

りました。儲からないけれど公共性の高いもの、都市全体の計画を建築と一緒に

やっているようなところに行きたいと思って、大きな事務所もいいかなと思った

けど、もう少し一緒になって、方法論のようなレベルで議論してやっていければ

いいかなと思っています。修士設計の影響もあって、駅をつくるにしても、駅だ

けに集中しないような計画を考えたいです。

羽藤:公共性って何だと思う。

芝原:公共性は、全体の計画の中で、儲からないけど重要なところを考えるのが

大切で、そういうのが公共性の高い建築だと思っているところがある。駅周辺の

計画はあるけれど、それは普通は再開発ベース、事業ベースの設計しかい中で、

事業にのらない、のっかり難い、けれども必要な空間を僕はやりたいと思った。

それが公共性と思っています。

羽藤:公共空間ってWSやればできるわけじゃないし,現代都市では放っておく

とドンドン消えて無くなっていくようなところもある.叫ぶだけなら簡単だけど,

現実にはコンビニや駅ナカの便利さの中に生活はある.

芝原:松山の「みんな広場」をみていて思うのは、あそこは何にもないけどいい。

いいという場所は人が放っておいても関わってくる。必要に迫られているものだ

けが重要ではないと思います。そういう空間が、個人個人のよりどころになるよ

うな場所が一人にひとつはある、そいうのが面白いと思う。利益にならないけど、

そいう、いてもいいようなおおらかな空間みたいなものが必要かなと思います。

羽藤:機能を求めて埋めつくした果てに,ぽつりぽつりと空いたはらっぱみたい

なイメージですかね.最後に後輩に一言.

芝原:やりたいことを、ひたすらやってほしい。最初組織でいいかなと思ったん

だけど、やっぱり本当にやりたいこと,やりたくなった.デザインがやりたい、

設計やりたい、研究やりたいならやりたい、調整が好きなら調整だっていい。

好きなことをやるのが僕はいいと思う。

羽藤:深まるよな.

芝原:3年間本当にありがとうございました。

▲ ジアコーモ広場がよかったです.

羽藤:4月からは?

芝原:4月からは、建築設計事務所にいくことになりました。去年の2月は就職活

動をして組織設計に行きたいと思っていて、当時は都市スケールの開発事業と建

築設計どっちもできるところを探すと組織設計という感じでした。修士設計をやっ

ていて、設計するものが何に影響をあたえるのか、公共性が重要と思うようにな

りました。儲からないけれど公共性の高いもの、都市全体の計画を建築と一緒に

やっているようなところに行きたいと思って、大きな事務所もいいかなと思った

けど、もう少し一緒になって、方法論のようなレベルで議論してやっていければ

いいかなと思っています。修士設計の影響もあって、駅をつくるにしても、駅だ

けに集中しないような計画を考えたいです。

羽藤:公共性って何だと思う。

芝原:公共性は、全体の計画の中で、儲からないけど重要なところを考えるのが

大切で、そういうのが公共性の高い建築だと思っているところがある。駅周辺の

計画はあるけれど、それは普通は再開発ベース、事業ベースの設計しかい中で、

事業にのらない、のっかり難い、けれども必要な空間を僕はやりたいと思った。

それが公共性と思っています。

羽藤:公共空間ってWSやればできるわけじゃないし,現代都市では放っておく

とドンドン消えて無くなっていくようなところもある.叫ぶだけなら簡単だけど,

現実にはコンビニや駅ナカの便利さの中に生活はある.

芝原:松山の「みんな広場」をみていて思うのは、あそこは何にもないけどいい。

いいという場所は人が放っておいても関わってくる。必要に迫られているものだ

けが重要ではないと思います。そういう空間が、個人個人のよりどころになるよ

うな場所が一人にひとつはある、そいうのが面白いと思う。利益にならないけど、

そいう、いてもいいようなおおらかな空間みたいなものが必要かなと思います。

羽藤:機能を求めて埋めつくした果てに,ぽつりぽつりと空いたはらっぱみたい

なイメージですかね.最後に後輩に一言.

芝原:やりたいことを、ひたすらやってほしい。最初組織でいいかなと思ったん

だけど、やっぱり本当にやりたいこと,やりたくなった.デザインがやりたい、

設計やりたい、研究やりたいならやりたい、調整が好きなら調整だっていい。

好きなことをやるのが僕はいいと思う。

羽藤:深まるよな.

芝原:3年間本当にありがとうございました。

▲ 欧州調査で先生と休憩中.

▲ 欧州調査で先生と休憩中.

▲ 先生と大山さんも徹夜でHELPに参加しました. 羽藤:最後に取り組んだ修士設計は何でもありですよね、空想設計だから.むし ろ研究室の現実のプロジェクトで空間計画や設計にかかわったわけだけど,ギャ ップはありましたか? 芝原:最初は神戸の鯉川筋の街路空間の再配分に取り組みました。地元の商店街 や市役所の皆さんと一緒に神戸元町駅の商店街と旧居留地の間の空間を回遊拠点 にするというプロジェクトに取り組みました。プローブパーソンデータを使って 分析すると、駅の位置に制約されて回遊が海に向けて伸びていないことがわかっ た。分析で根拠付けを行い、クルマのための道路空間を滞留空間に更新するため に、歩道を海に向けて広げるという空間提案を行いました。2014年の11月に社会 実験をして、街路空間の再配分した模型を実際に街中で展示して、実験中町を歩 いている人に話を聞いてみたのですが、阪神淡路の経験をしている人もいて、街 路空間の改変は防災にもいいという話が聴けて、勉強になりました。 羽藤:道後はどうでしたか。 芝原:その後、道後温泉のU30のコンペに取り組んで、上位表彰チームを中心に、 14年9月から早稲田と社会人チーム2チームと一緒に道後温泉の活性化基本計画 の立案に取り組みました。椿の湯の街路計画は15年迄取り組んで、市役所やコン サルタントの皆さんと敷石のサイズや、ボラードのデザイン、照明の配置、道路 勾配などについても相談しなが検討を行い、図面に落としこみました。最後は官 民境界を決定し歩道と車道の区分を突っ込んで議論したことで、結局当初案が現 在の道路境界に近づいていくなど、道路設計の制約条件が厳しいことが身にしみ てわかりました(笑)。 羽藤:街路以外の設計は? 芝原:椿の湯前面の駐輪場の基本設計を、15年6月からはじめて、松山市の山下 さんと地域デザイン研究室の後輩の伊奈さんと一緒に、駐輪場の上に滞留スペー スをとって、駐輪台数を150台くらいに設定して今も設計に取り組んでいます。 建設費がだいたい1500万で、坪単位で建設費を落としていく必要があったので、 製品カタログから、駐輪のスペースのあり方を削ぎ落として詰めていくわけです。 二階迄の動線処理も含めてプランをまとめました。またこうしたプランと連携し て、商店街の三好さんたちと一緒に商店街の舗装計画に取り組み、街区の空間計 画の提案も行いました。 羽藤:空間解析から基本構想、基本計画、基本設計と、実施設計の調整まで関わ ったわけだけど. 芝原:もともと空間計画のコンセプトを上流側の分析でたてて、向こうから戻っ てくるものを見ると、コンセプトが削られるみたいなことが起こるわけじゃない ですか。たとえば椿の湯の広場と回廊の段差の細かな勾配はコンセプトとかかわっ ていますが、実施設計で500mmレベル差を設けて、広場はフラットにというコン セプトだった。ところが実施設計終えてみると、広場と回廊のレベル差はいろい ろあって300mmになってる。元々のコンセプトは、濡れ縁のような形を考えてい るわけです。薬師寺の場合でレベル差は700mmあります。座りたい人は座れる 空間になっているということです。少し腰をかけるなら段差は寧ろあったほうが いい。バリアフリーは確かにわかるんだけど、広場の意味合いを考えたとき、施 工まで考えて出てくる寸法の理屈や利得と、コンセプトがせめぎあわさって形が 変わってくるのだと感じました。とても面白かったです。 羽藤:研究は? 芝原:研究は最初、鯉川筋の街路空間のプロジェクトやっていたので、神戸で出 来ないかということだったんだけど、あまり手が動かなくてどうしようかと思っ たときに、道後のプロジェクトが進み始めて研究対象敷地にして取り組みました。 歴史的な街だということもあって旧い史料が残っていて取り組みやすかったです ね。外湯資源が少ないという制約や、鉄道が入ってきて町の構造が変わったとい うこともあって、大谷先生が「都市空間のデザイン」で述べられている「組織」、 「組成」、「構造」を道後で定義し、道路などのインフラという構造が、遊郭の ような組成を発展させ、遍路道から脇の界隈という組織をすっかり覆っているこ とを整理した。外湯ができて、源泉が開発された。史料から整理すると、構造が まず都市に挿入されて、建築組成が応答するわけですが、その逆に建築=道後温 泉本館ができることで、鉄道というインフラが入ってくるといった逆の動きもあ ることがわかった。

▲ 計画学のデザインコンペで優秀賞を頂きました. 羽藤:都市形成史は面白いな。 芝原:都市組織の変遷は、ネットワーク解析をつかって分析しました。1935、57、 71、91、2013年の5時点を対象に、建築用途毎に分類してボロノイ分割してネッ トワーク解析を行い、媒介中心性をリンクベースで計算することを試みました。 道後温泉商店街と日用品店やみやげ物屋が混在していたのが、源泉開発と鉄道延 伸によって、観光客動線と住民動線が分離されてしまった。ネットワーク解析で そうしたことを明らかにしました。組成、組織、構造の関係を研究ではずっと考 えました。 羽藤:欧州調査はどうでしたか。 芝原:欧州調査は研究室で定期的に行っていたから、先生も僕も行こう、行こう、 といっていって、M2までいけなかったんですが、最後の2015年の夏に柴田さんと 2人でいくことが出来ました。敷地条件として、広域ネットワークにおける地域 と地域の関係と、都市の中の空間の変化の関係を同時に読み解けるところを見に 行くということになった。最初はパリだった。だけど外の空間が豊かな都市にい こうということで、イタリアのロンバルディア平野を見に行くことになった。 羽藤:ロンバルディア平野は、水の飼いならしが、社会の在り方と都市システム そのものを根本から変えてしまった土地で面白いと思ったんだよな。 芝原:ボローニャ、ドッツア、ブリジッゲラ、レッジオエミリア、そこからフェ ラーラ、ベネチア見に行って、計画学秋大会で、ボローニャの都市形成史とロン バルディア平野の地域構造の変化を読み解くということで投稿した。十字軍遠征 にはじまった貨幣経済が導入された、鉄道が入ってきて、アペニンをこえて、ロー マまで鉄道がつながったことで、内部構造が改変されていく。ポルティコにつな がった建築が生まれたことで、港湾、駅、歴史的中心の間の歩行空間ネットワー クが形成されていく、更新時期はもちろん違うんだけども、そうした都市形成過 程について発表しました。

▲ 欧州調査ではロンバルディア平野を歩いて,兎に角沢山の広場を測りました. 羽藤:東京2050はどうでしたか。 芝原:東京2050は、藝大展示を2週間くらい学校に泊まって取り組みました。実 物模型をつくって、ディテールにこだわって、建築的にどう吊るすか、どう施工 するかまで考えてやった。大きな模型展示だったので、建築的に、施工、運搬ま で考えてやったし、内容もじっくり議論して考えた。他の展示に比べてエネルギー が出ていて、やりたいことが表現できた。表現もこだわって、やってよかった(笑)。 羽藤:学会は?設計と研究両方は大変だっただろ. 芝原:学会発表は、発表自体は苦手なんですが、それでもずっと考えました。都 市計画学会と秋大会は兎に角ずっと考えていたので、そこで一段深く理解できた のかなと思うところがあった。それと、理解できたいう内容をもうひとつまとめ て話さないといけないというところが研究にはあって、そこまではわかった。 羽藤:研究室の印象はどですか。 芝原:学部5年生だったとき(笑)、モデルとかぜんぜんわかんなかったんです よね。テーマが兎に角研究室内でぜんぜん違うのが印象に残っています。なのに、 他の人のテーマにコメントができるのがすごいと思った。それが印象に残ってい る。ただ以前は2段階最適でどう自分の問題が書けるか黒板に書いてみろみたい なことを先生が言って、みんなで同時に書くみたいなことをやってた。枠組みレ ベルをどう考える、どう書けるみたいなことをみんな一緒にやっていた。今は一 人ひとりがバラバラで先鋭化してきているイメージがあります。 羽藤:研究室にきたきっかけは? 芝原:きっかけは、卒業設計を出口研でやって、そのときに建築設計を知らない といけないと思った。設計が好きだったんだけど、建築設計をできないとやっぱ りいけないと感じたんです。とすると一級建築士の受験資格をとらないといけな い。本郷にいないといけないとなった。卒業設計とオムニバス演習で陸前高田を やったとき、先生にみてもらって、それで学部5年目からこっちに来るようになっ た。デザ研もあったんだけど、羽藤研の方が僕にはあってると思った。大きな研 究室もいろんな先生に指導受けるのもいいんだけど、プロジェクトがなんとく合 わない気もして、大山さんもいて、デザインしている人がいるからこっちにして, 3年いました. 羽藤:あちこち行ったな。 芝原:陸前高田、神戸、道後、周南、島根、出雲、石見、益田、萩はよかったで すね。あとは欧州調査にやっぱり山陰。空間的にはジアコーモ広場ですかね。 羽藤:広場オブ広場だな(笑)。 芝原:広場を欧州調査や研究室の調査旅行で沢山みたのは本当によかったです。 設計にもつながった気がします.

▲ ジアコーモ広場がよかったです. 羽藤:4月からは? 芝原:4月からは、建築設計事務所にいくことになりました。去年の2月は就職活 動をして組織設計に行きたいと思っていて、当時は都市スケールの開発事業と建 築設計どっちもできるところを探すと組織設計という感じでした。修士設計をやっ ていて、設計するものが何に影響をあたえるのか、公共性が重要と思うようにな りました。儲からないけれど公共性の高いもの、都市全体の計画を建築と一緒に やっているようなところに行きたいと思って、大きな事務所もいいかなと思った けど、もう少し一緒になって、方法論のようなレベルで議論してやっていければ いいかなと思っています。修士設計の影響もあって、駅をつくるにしても、駅だ けに集中しないような計画を考えたいです。 羽藤:公共性って何だと思う。 芝原:公共性は、全体の計画の中で、儲からないけど重要なところを考えるのが 大切で、そういうのが公共性の高い建築だと思っているところがある。駅周辺の 計画はあるけれど、それは普通は再開発ベース、事業ベースの設計しかい中で、 事業にのらない、のっかり難い、けれども必要な空間を僕はやりたいと思った。 それが公共性と思っています。 羽藤:公共空間ってWSやればできるわけじゃないし,現代都市では放っておく とドンドン消えて無くなっていくようなところもある.叫ぶだけなら簡単だけど, 現実にはコンビニや駅ナカの便利さの中に生活はある. 芝原:松山の「みんな広場」をみていて思うのは、あそこは何にもないけどいい。 いいという場所は人が放っておいても関わってくる。必要に迫られているものだ けが重要ではないと思います。そういう空間が、個人個人のよりどころになるよ うな場所が一人にひとつはある、そいうのが面白いと思う。利益にならないけど、 そいう、いてもいいようなおおらかな空間みたいなものが必要かなと思います。 羽藤:機能を求めて埋めつくした果てに,ぽつりぽつりと空いたはらっぱみたい なイメージですかね.最後に後輩に一言. 芝原:やりたいことを、ひたすらやってほしい。最初組織でいいかなと思ったん だけど、やっぱり本当にやりたいこと,やりたくなった.デザインがやりたい、 設計やりたい、研究やりたいならやりたい、調整が好きなら調整だっていい。 好きなことをやるのが僕はいいと思う。 羽藤:深まるよな. 芝原:3年間本当にありがとうございました。