2017年の研究座談会

モデルと都市設計

大山雄己(D3)

▲ 研究室で竹富島にいきました.

▲ 研究室で竹富島にいきました.

羽藤:おつかれさま.振り返ってどうですか.

大山:卒計は,3年生から4年生になる頃,東日本大震災があって,岩沼で沿岸部

の6個の集落の防災集団移転の復興住宅の設計を都市工の石川幹子さんの研究室

で取り組みました.修士から羽藤研にきて,デザインでやっていきたいというこ

とで,M1,M2はプロジェクを中心に進めていました.ただ都市計画学会には

羽藤さんの薦めもあってM1のときから論文投稿はしていました.松山で最初に取

り組んだのは,研究室で花園町通りの道路空間配分をはじめた時期で,現場がす

ごくもめていた時期だった.卒計は,当たり前ですが好きなようにやれるんです

けど,現実の公共空間をつくるのに理由がこんなにいるのかと,感じました.

羽藤:ようやく来年竣工だから,時間かかった.

大山:冬頃から松山の中心市街地のプランに磯崎アトリエの梅岡さんや久保田さ

んと取り組んで,まちなかのプランを考えていました.M2の最初に柴田さんと

一緒に公共政策コンペに取り組みました.当時ずっと考えていたのは,まちなか

の空間の使われ方をどう再定義できるのかということで,最初は街路や広場を考

えていて,何を考えるにしても交通の比重が大きくて,質の高い公共空間を生み

出すために駐車場が重要だと感じるようになった.居場所はふわふわしていて当

時は恥ずかしげもなくいっていたんですが,大事だとは思うんですけど,そうい

う関心が今のベースにはなっています.

羽藤:博士はなんで?

大山:博士に行ったきっかけは,就職活動をする気になれなくて,いっさい,笑.

設計とか研究とか,こだわりがあって,自分なりのものを考えることに拘りがあっ

た.まわりがどんどん就職活動に動き出しているとき,自分を企業にあわせるの

ができなくて,12月ごろ羽藤さんに相談して,博士もひとつの選択肢だと,ア

トリエを考えたりもしたけど.

羽藤:最初から研究者になりたいみたいな学生さんはいるんだけど,そじゃなか

ったのが印象に残っています.社会に合わせていく人が多い中で,自分の関心や

こだわりをそのまま伸ばそうとするのは大変なことも多いから.

大山:デザインベースで修士設計までやったんだけど,博士になると,羽藤研の

博士というのもあって,研究を一定以上の水準で出さないといけないというか,

そのための基礎が,体系だって取り組むだけのトレーニングをつんでいなかった.

だからD1の頃は苦労した.ただ,デザインを通じて考えてきたことが,都市計画

学会に投稿して,広場にこだわっていたことが小滞在モデルとして,研究になっ

て,すごくおもしろかった.デザインをこう考える,そこから抽象化させる,そ

れが研究概念になって,デザインにフィードバックするという体験,あれが,研

究をどんどん進められるようになったきっかけだと思う.でも,D1の頃はアー

バンデザインセンターにいって正直研究してなかった時間も長かった.

羽藤:小滞在モデルは記述的なモデルだったけど,都市計画的にはおもしろい.

マルコフタイプのものは数学的にはいい性質を持っているけど,そこまでは当時

はいっていなかった.

大山:D2になって,ふわふわと考えていたのが,後輩の今泉君が最適化に取り組

み始めて,後輩と一緒に考えるのはおもしろかった.まあでも,春を越えると僕

は毎回悩む.この時期は土木計画学も都市計画学会もださなかった.研究じゃな

くて宮島コンペをやっていました.D1のころに考えていたこと,研究で考えて

いたことが,デザインにかえってきた.芝原もいて,窪田さん,黒瀬さんすごく

細かくやれた.図面に道路が二股に分かれて,信号も考えた.駐車場と降りてか

らのターミナルまでの動線とたたずみや立ち寄り.考えてきたことが生きた.自

信があったんですけど,結果には落胆しました.

▲ 近松たちと一緒に首都圏のRLの推定計算を年末年始頑張りました.

羽藤:芝原もいてあの時期は全体にコンペはよくやってましたね.国際コンペに

内藤さんや磯崎さんと参加した後から,コンペに取り組むことが多くなって,長

崎駅のプロポで勝ったり,空間設計や都市計画の実践が研究室でも多くなり始め

た時期だった.まただD2になると難しくなるから.

大山:この頃,IATBRに一人で参加して,Timmermansのところには行っていたん

ですが,海外を意識するようになった.浦田さんも卒業されて,研究的指導は浦

田さんにまかせっきりで自分自身も面倒みてもらっていたのが,一番上になって,

国際的な研究の立ち居地を定めていくために,研究の視野と強度が必要と感じる

ようになった.

羽藤:実際に博士論文のテーマにとりくんだのは殆どこの1年だよね.

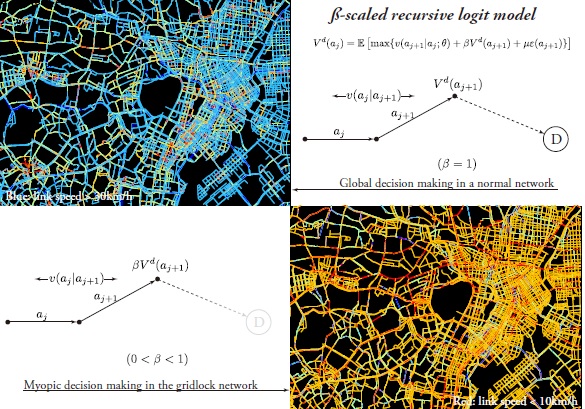

大山:D2の冬学期以降は,怒涛だった.12月の頭にTRISTANに書くぞとなって,

次に海外の研究と照らし合わせて重要度の高い研究をやろうとなって,回遊と構

造推定でとなった.すごく重要だったのは,みんなで近松たちとRLモデルをやろ

うとなった.でもRLモデルを適用すると計算できない,それをみんなで議論し

た,それで最後に推定できて,国際学会で発表できた.12月までのサンプルデー

タでは問題なかったので.おもしろかった.3月末までに,ISTTTとhERATと都市

計画学会で形にできた.

羽藤:あとは他流試合.

大山:そのころに羽藤さんから,発表経験がないから武者修行にいけということ

で,6月はずっと海外を回って発表していました.神戸大の井料さんと東北大の

赤松さんのところにもいいってこいということで,発表に行ったんですが,僕が

新規性と思っていることが,向こうでは別の解釈でおもしろかった.ERTICOが

Glasgow,TRISTANはArubaと世界一周した.その後,東工大の朝倉研も武者修業

にいって中間発表.とにかく研究して発表してパワポつくりすぎて,視力がおち

ました,笑.

羽藤:ちゃんと考えてる人と話すのはおもしろいから,笑.ある時期までは悩ん

だり,伸び悩んでも,変化点がある.考えた量は質に転化する.

大山:計算の結果とか,モデルは変わらない.でも,自分のモデルのポイントを,

どういえばシャープになるのか,それがはっきりしてきた.夏もhERTから,都市

計画学会,計画学秋大会と続いて,Mosheには夏の学校で理論的に同時推定でEM

の尤度関数をつつかれて,福田さんも東工大のゼミのときに指摘してくださって,

そこから,位置づけて研究のどこに価値があるかと2ヶ月悩んだ.

▲ 近松たちと一緒に首都圏のRLの推定計算を年末年始頑張りました.

羽藤:芝原もいてあの時期は全体にコンペはよくやってましたね.国際コンペに

内藤さんや磯崎さんと参加した後から,コンペに取り組むことが多くなって,長

崎駅のプロポで勝ったり,空間設計や都市計画の実践が研究室でも多くなり始め

た時期だった.まただD2になると難しくなるから.

大山:この頃,IATBRに一人で参加して,Timmermansのところには行っていたん

ですが,海外を意識するようになった.浦田さんも卒業されて,研究的指導は浦

田さんにまかせっきりで自分自身も面倒みてもらっていたのが,一番上になって,

国際的な研究の立ち居地を定めていくために,研究の視野と強度が必要と感じる

ようになった.

羽藤:実際に博士論文のテーマにとりくんだのは殆どこの1年だよね.

大山:D2の冬学期以降は,怒涛だった.12月の頭にTRISTANに書くぞとなって,

次に海外の研究と照らし合わせて重要度の高い研究をやろうとなって,回遊と構

造推定でとなった.すごく重要だったのは,みんなで近松たちとRLモデルをやろ

うとなった.でもRLモデルを適用すると計算できない,それをみんなで議論し

た,それで最後に推定できて,国際学会で発表できた.12月までのサンプルデー

タでは問題なかったので.おもしろかった.3月末までに,ISTTTとhERATと都市

計画学会で形にできた.

羽藤:あとは他流試合.

大山:そのころに羽藤さんから,発表経験がないから武者修行にいけということ

で,6月はずっと海外を回って発表していました.神戸大の井料さんと東北大の

赤松さんのところにもいいってこいということで,発表に行ったんですが,僕が

新規性と思っていることが,向こうでは別の解釈でおもしろかった.ERTICOが

Glasgow,TRISTANはArubaと世界一周した.その後,東工大の朝倉研も武者修業

にいって中間発表.とにかく研究して発表してパワポつくりすぎて,視力がおち

ました,笑.

羽藤:ちゃんと考えてる人と話すのはおもしろいから,笑.ある時期までは悩ん

だり,伸び悩んでも,変化点がある.考えた量は質に転化する.

大山:計算の結果とか,モデルは変わらない.でも,自分のモデルのポイントを,

どういえばシャープになるのか,それがはっきりしてきた.夏もhERTから,都市

計画学会,計画学秋大会と続いて,Mosheには夏の学校で理論的に同時推定でEM

の尤度関数をつつかれて,福田さんも東工大のゼミのときに指摘してくださって,

そこから,位置づけて研究のどこに価値があるかと2ヶ月悩んだ.

▲ 副査のMITのMoshe Ben-Akiva先生から指導を受けました(怒られてるわけじゃありません).

羽藤:Michelに相談して,秋から冬にかけてローザンヌで研究することにしたけ

ど,どでしたか.

大山:6月のTRISTANの木曜のDinnerで,羽藤さんが席を離れてMichelと戻って

きて,初めて握手したら,いつくるの?といきなりいわれて,初対面で,お世話

になることになって,びっくりした,笑.EPFLの研究スタイルは,修士はメンバー

ではなくて,博士以上がメンバーで15人います.ポスドク2人で一部屋割り当

てられていて充実している.みんな研究に集中していた.向こうのメンバーと話

して,RicardとMichelと打ち合わせで,僕がしゃべると,前提,定義から必ず指

摘が入る.打ち合わせの段階から,論文を書くことを意識して打ち合わせをして

いて,リアリスティックでシンプルじゃない研究は駄目だという指摘をうけて,

自分の研究をクリアにしていけた.そこが大きかった.

羽藤:ローザンヌはきれいな町だよね.

大山:EPFLのキャンパスから15分歩くとレマン湖がある.ぼーっとしたいと

きはレマン湖にいって,空が澄んでいる.いつもきれいで,癒しだった.SAN

NAの設計したセンターの図書館を行き来して,いい時間のすごし方ができた.

自炊もして,一日無駄なくここちよくすごせた.

羽藤:でいよいよ公聴会だけど.

大山:D論の審査でMosheが副査になって頂いて,すごく緊張したんですけど,

よかったのは,3時間みっちり話しを聞いてもらえて,夏から指摘されていた

EMもクリアして,Mosheも納得して,関心をもってくれて,いい関係ができて

よかったと思います.副査まわりも5人の先生で,原田先生に加えて,若手の

円山さん,福田さんにお願いして,円山先生は熊本復興で忙しいなか,時間を

とってくださって,現地にいけて,被災地で聞き取り調査にも参加た.教育的

に復興というものをみさせてもらえた.福田先生は,なんでも知っている,笑.

自分の研究をどう位置づけるかについて国際的な立ち居地について,重要なコ

メントをいただけた.窪田さんはずっと話してきて,デザインにこだわりをも

っているので,本当に興味あるかわかんないけど,熱心に話しを聞いてくれて,

公聴会の質疑で,どういう研究者にになっていくのかと尋ねられて,公聴会で

ああいう質問に対して答えることができたのは,本当によかったように思いま

す.

羽藤:デザインで印象に残ってることありますか.

大山:デザインは,M1からずっとやってきて,D2でやった宮島と道後の街路設

計が大きい.研究が設計協議の資料の作り方にもいい影響を与えて,一方でやわ

らかい線がひけるかというのはあるんだけど,デザインに対する理由の作り方が

わかってきた.細かいところまで見て,いえるようになってきた.そこが大きか

ったのではないか.広場前の駐輪場は理屈が通じなくて,公共空間の設計ならで

はのしんどさがあった.デザインに関わらせてもらったのは大きかったと思う.

印象に残ったのは,陸前高田では山崎とBRTを震災が起こってかなり早い時期

に取り組んでいました.ああいうのがあって,研究室のプロジェクトで実際に空

間が動くという実感がもてた.システムでも空間でも,花園町,まちなか広場も

実際に立ち上がった.アーバンデザインセンターもできましたよね.本当に空間

ができるんだという過程と,その後の使われ方を経験できたのは大きかったよう

に思います.

▲ 副査のMITのMoshe Ben-Akiva先生から指導を受けました(怒られてるわけじゃありません).

羽藤:Michelに相談して,秋から冬にかけてローザンヌで研究することにしたけ

ど,どでしたか.

大山:6月のTRISTANの木曜のDinnerで,羽藤さんが席を離れてMichelと戻って

きて,初めて握手したら,いつくるの?といきなりいわれて,初対面で,お世話

になることになって,びっくりした,笑.EPFLの研究スタイルは,修士はメンバー

ではなくて,博士以上がメンバーで15人います.ポスドク2人で一部屋割り当

てられていて充実している.みんな研究に集中していた.向こうのメンバーと話

して,RicardとMichelと打ち合わせで,僕がしゃべると,前提,定義から必ず指

摘が入る.打ち合わせの段階から,論文を書くことを意識して打ち合わせをして

いて,リアリスティックでシンプルじゃない研究は駄目だという指摘をうけて,

自分の研究をクリアにしていけた.そこが大きかった.

羽藤:ローザンヌはきれいな町だよね.

大山:EPFLのキャンパスから15分歩くとレマン湖がある.ぼーっとしたいと

きはレマン湖にいって,空が澄んでいる.いつもきれいで,癒しだった.SAN

NAの設計したセンターの図書館を行き来して,いい時間のすごし方ができた.

自炊もして,一日無駄なくここちよくすごせた.

羽藤:でいよいよ公聴会だけど.

大山:D論の審査でMosheが副査になって頂いて,すごく緊張したんですけど,

よかったのは,3時間みっちり話しを聞いてもらえて,夏から指摘されていた

EMもクリアして,Mosheも納得して,関心をもってくれて,いい関係ができて

よかったと思います.副査まわりも5人の先生で,原田先生に加えて,若手の

円山さん,福田さんにお願いして,円山先生は熊本復興で忙しいなか,時間を

とってくださって,現地にいけて,被災地で聞き取り調査にも参加た.教育的

に復興というものをみさせてもらえた.福田先生は,なんでも知っている,笑.

自分の研究をどう位置づけるかについて国際的な立ち居地について,重要なコ

メントをいただけた.窪田さんはずっと話してきて,デザインにこだわりをも

っているので,本当に興味あるかわかんないけど,熱心に話しを聞いてくれて,

公聴会の質疑で,どういう研究者にになっていくのかと尋ねられて,公聴会で

ああいう質問に対して答えることができたのは,本当によかったように思いま

す.

羽藤:デザインで印象に残ってることありますか.

大山:デザインは,M1からずっとやってきて,D2でやった宮島と道後の街路設

計が大きい.研究が設計協議の資料の作り方にもいい影響を与えて,一方でやわ

らかい線がひけるかというのはあるんだけど,デザインに対する理由の作り方が

わかってきた.細かいところまで見て,いえるようになってきた.そこが大きか

ったのではないか.広場前の駐輪場は理屈が通じなくて,公共空間の設計ならで

はのしんどさがあった.デザインに関わらせてもらったのは大きかったと思う.

印象に残ったのは,陸前高田では山崎とBRTを震災が起こってかなり早い時期

に取り組んでいました.ああいうのがあって,研究室のプロジェクトで実際に空

間が動くという実感がもてた.システムでも空間でも,花園町,まちなか広場も

実際に立ち上がった.アーバンデザインセンターもできましたよね.本当に空間

ができるんだという過程と,その後の使われ方を経験できたのは大きかったよう

に思います.

▲ 学会の後,DelftからUtrechtまで一緒に欧州調査しました.

羽藤:空間が変わるのは理論側からみてもおもしろいからな.後輩に何かあれば.

大山:僕の例でいえば,研究が,自分で本当にこう動いてという実感をもって楽

しめるのに3年,4年かかっている印象です.もやもやしていた時期があった.

デザインも実際に図面がかけるようになるのに時間もかかった.僕は,最初から

ずっとやろうと意識していたわけじゃない.だけど,修士から5年間続けて時間

をかけて考えられたことは大きかった.そこまでいかないと気付かない.そこで

やっと気付けた.修士で卒業する人だって,卒論と修士でも3年ある.熱中でき

るものをみつけて,同じことをやる,ねばってやることが重要ではないかと思う.

羽藤:最後にひとこと.

大山:ニートとして,これからも生きていくので,がんばります.笑.

ありがとうございました.

▲ 学会の後,DelftからUtrechtまで一緒に欧州調査しました.

羽藤:空間が変わるのは理論側からみてもおもしろいからな.後輩に何かあれば.

大山:僕の例でいえば,研究が,自分で本当にこう動いてという実感をもって楽

しめるのに3年,4年かかっている印象です.もやもやしていた時期があった.

デザインも実際に図面がかけるようになるのに時間もかかった.僕は,最初から

ずっとやろうと意識していたわけじゃない.だけど,修士から5年間続けて時間

をかけて考えられたことは大きかった.そこまでいかないと気付かない.そこで

やっと気付けた.修士で卒業する人だって,卒論と修士でも3年ある.熱中でき

るものをみつけて,同じことをやる,ねばってやることが重要ではないかと思う.

羽藤:最後にひとこと.

大山:ニートとして,これからも生きていくので,がんばります.笑.

ありがとうございました.

▲ 近松たちと一緒に首都圏のRLの推定計算を年末年始頑張りました. 羽藤:芝原もいてあの時期は全体にコンペはよくやってましたね.国際コンペに 内藤さんや磯崎さんと参加した後から,コンペに取り組むことが多くなって,長 崎駅のプロポで勝ったり,空間設計や都市計画の実践が研究室でも多くなり始め た時期だった.まただD2になると難しくなるから. 大山:この頃,IATBRに一人で参加して,Timmermansのところには行っていたん ですが,海外を意識するようになった.浦田さんも卒業されて,研究的指導は浦 田さんにまかせっきりで自分自身も面倒みてもらっていたのが,一番上になって, 国際的な研究の立ち居地を定めていくために,研究の視野と強度が必要と感じる ようになった. 羽藤:実際に博士論文のテーマにとりくんだのは殆どこの1年だよね. 大山:D2の冬学期以降は,怒涛だった.12月の頭にTRISTANに書くぞとなって, 次に海外の研究と照らし合わせて重要度の高い研究をやろうとなって,回遊と構 造推定でとなった.すごく重要だったのは,みんなで近松たちとRLモデルをやろ うとなった.でもRLモデルを適用すると計算できない,それをみんなで議論し た,それで最後に推定できて,国際学会で発表できた.12月までのサンプルデー タでは問題なかったので.おもしろかった.3月末までに,ISTTTとhERATと都市 計画学会で形にできた. 羽藤:あとは他流試合. 大山:そのころに羽藤さんから,発表経験がないから武者修行にいけということ で,6月はずっと海外を回って発表していました.神戸大の井料さんと東北大の 赤松さんのところにもいいってこいということで,発表に行ったんですが,僕が 新規性と思っていることが,向こうでは別の解釈でおもしろかった.ERTICOが Glasgow,TRISTANはArubaと世界一周した.その後,東工大の朝倉研も武者修業 にいって中間発表.とにかく研究して発表してパワポつくりすぎて,視力がおち ました,笑. 羽藤:ちゃんと考えてる人と話すのはおもしろいから,笑.ある時期までは悩ん だり,伸び悩んでも,変化点がある.考えた量は質に転化する. 大山:計算の結果とか,モデルは変わらない.でも,自分のモデルのポイントを, どういえばシャープになるのか,それがはっきりしてきた.夏もhERTから,都市 計画学会,計画学秋大会と続いて,Mosheには夏の学校で理論的に同時推定でEM の尤度関数をつつかれて,福田さんも東工大のゼミのときに指摘してくださって, そこから,位置づけて研究のどこに価値があるかと2ヶ月悩んだ.

▲ 副査のMITのMoshe Ben-Akiva先生から指導を受けました(怒られてるわけじゃありません). 羽藤:Michelに相談して,秋から冬にかけてローザンヌで研究することにしたけ ど,どでしたか. 大山:6月のTRISTANの木曜のDinnerで,羽藤さんが席を離れてMichelと戻って きて,初めて握手したら,いつくるの?といきなりいわれて,初対面で,お世話 になることになって,びっくりした,笑.EPFLの研究スタイルは,修士はメンバー ではなくて,博士以上がメンバーで15人います.ポスドク2人で一部屋割り当 てられていて充実している.みんな研究に集中していた.向こうのメンバーと話 して,RicardとMichelと打ち合わせで,僕がしゃべると,前提,定義から必ず指 摘が入る.打ち合わせの段階から,論文を書くことを意識して打ち合わせをして いて,リアリスティックでシンプルじゃない研究は駄目だという指摘をうけて, 自分の研究をクリアにしていけた.そこが大きかった. 羽藤:ローザンヌはきれいな町だよね. 大山:EPFLのキャンパスから15分歩くとレマン湖がある.ぼーっとしたいと きはレマン湖にいって,空が澄んでいる.いつもきれいで,癒しだった.SAN NAの設計したセンターの図書館を行き来して,いい時間のすごし方ができた. 自炊もして,一日無駄なくここちよくすごせた. 羽藤:でいよいよ公聴会だけど. 大山:D論の審査でMosheが副査になって頂いて,すごく緊張したんですけど, よかったのは,3時間みっちり話しを聞いてもらえて,夏から指摘されていた EMもクリアして,Mosheも納得して,関心をもってくれて,いい関係ができて よかったと思います.副査まわりも5人の先生で,原田先生に加えて,若手の 円山さん,福田さんにお願いして,円山先生は熊本復興で忙しいなか,時間を とってくださって,現地にいけて,被災地で聞き取り調査にも参加た.教育的 に復興というものをみさせてもらえた.福田先生は,なんでも知っている,笑. 自分の研究をどう位置づけるかについて国際的な立ち居地について,重要なコ メントをいただけた.窪田さんはずっと話してきて,デザインにこだわりをも っているので,本当に興味あるかわかんないけど,熱心に話しを聞いてくれて, 公聴会の質疑で,どういう研究者にになっていくのかと尋ねられて,公聴会で ああいう質問に対して答えることができたのは,本当によかったように思いま す. 羽藤:デザインで印象に残ってることありますか. 大山:デザインは,M1からずっとやってきて,D2でやった宮島と道後の街路設 計が大きい.研究が設計協議の資料の作り方にもいい影響を与えて,一方でやわ らかい線がひけるかというのはあるんだけど,デザインに対する理由の作り方が わかってきた.細かいところまで見て,いえるようになってきた.そこが大きか ったのではないか.広場前の駐輪場は理屈が通じなくて,公共空間の設計ならで はのしんどさがあった.デザインに関わらせてもらったのは大きかったと思う. 印象に残ったのは,陸前高田では山崎とBRTを震災が起こってかなり早い時期 に取り組んでいました.ああいうのがあって,研究室のプロジェクトで実際に空 間が動くという実感がもてた.システムでも空間でも,花園町,まちなか広場も 実際に立ち上がった.アーバンデザインセンターもできましたよね.本当に空間 ができるんだという過程と,その後の使われ方を経験できたのは大きかったよう に思います.

▲ 学会の後,DelftからUtrechtまで一緒に欧州調査しました. 羽藤:空間が変わるのは理論側からみてもおもしろいからな.後輩に何かあれば. 大山:僕の例でいえば,研究が,自分で本当にこう動いてという実感をもって楽 しめるのに3年,4年かかっている印象です.もやもやしていた時期があった. デザインも実際に図面がかけるようになるのに時間もかかった.僕は,最初から ずっとやろうと意識していたわけじゃない.だけど,修士から5年間続けて時間 をかけて考えられたことは大きかった.そこまでいかないと気付かない.そこで やっと気付けた.修士で卒業する人だって,卒論と修士でも3年ある.熱中でき るものをみつけて,同じことをやる,ねばってやることが重要ではないかと思う. 羽藤:最後にひとこと. 大山:ニートとして,これからも生きていくので,がんばります.笑. ありがとうございました.